目の病気Eye disease

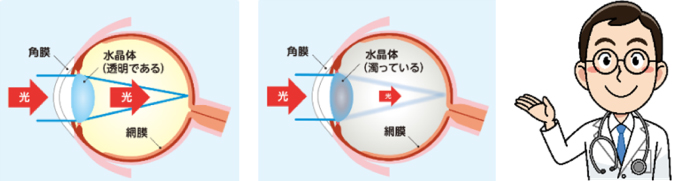

白内障とは

目の中の水晶体が濁ってくる病気です。

原因は主に加齢、そして長年の紫外線が影響すると言われています。透明な窓ガラスが曇りガラスになるようなもので、そのかすみが気になるようになったら手術の時期です。

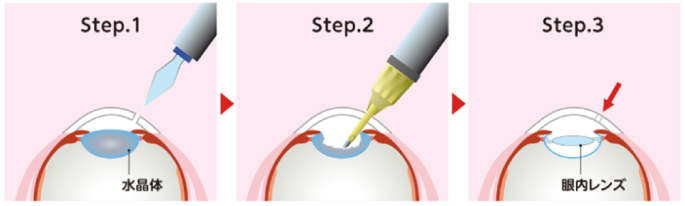

手術は

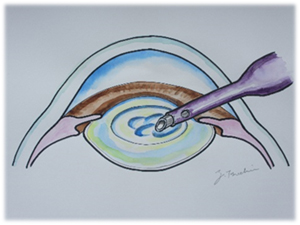

水晶体の透明なカプセルの中の濁りを超音波で砕いて吸い取り、人工のレンズ(眼内レンズ)を入れます。

当院では小切開無縫合手術ですので傷口は2.4㎜ほどです。手技は主にプレチョップ法です。

他の方法に比べ安全で傷口が2か所と少ないのが特徴です(他の方法は3か所)。

眼内レンズは全長13.0㎜、光学部径6.0㎜ほどですがインジェクターを用いて入れて中で広がりますので小さい傷口から入ります。麻酔は局所麻酔ですが、2種類行ないますので痛いという方は稀です。

強度近視の方は眼内レンズで度数の調整ができますので、近視を大幅に減らすことができます。

当院では早くから超音波手術に取り組んでおります。

白内障手術までの流れ

・採血検査

・内科通院中の方は内科の先生に相談のお手紙

・目に合った眼内レンズの検討・注文

診察後 洗顔などをして病室で待機

午後から歩いて手術室へ

局所麻酔は2種類でしますので痛くありません

寝た姿勢で10~25分くらい顕微鏡で見ながら手術します終わったら歩いて病室へ

白内障手術料金表

保険が適用されますので比較的低料金で手術が受けられます。

だいたいの料金は以下の通りです。

| 老人保健老 人 保 健 |

1割負担 | 2万3千円位 |

|---|---|---|

| 2割負担 | 4万6千円位 | |

| 3割負担 | ※同月に両眼手術する場合

1回目・・・6万円位 2回目・・・3万5千円位 ※月を変えて片眼ずつ 1回ごと6万円位 |

|

| ♦ 国民健康保険 ・社会保険 ( 3割負担 ) |

6万円位 | |

| ♦ 保険なし | 26万円位 | |

| 身体障害者 | |

|---|---|

| ※一部負担金 有の方 | 2万3千円位 |

| ※一部負担金 なしの方 | 3千円位 |

○白内障手術で生命保険から給付金が出る場合があります。保険会社へお問い合わせいただき、記入用紙を提出ください。

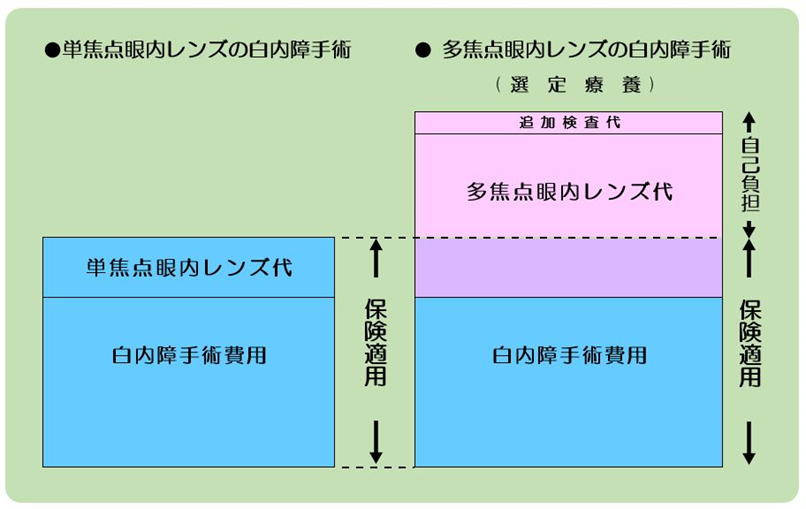

単焦点眼内レンズと多焦点眼内レンズ

白内障手術では濁りを取った後、人工のレンズ(眼内レンズ)をいれます。そのレンズには「単焦点眼内レンズ」と「多焦点眼内レンズ」があります。

白内障手術では濁りを取った後、人工のレンズ(眼内レンズ)をいれます。そのレンズには「単焦点眼内レンズ」と「多焦点眼内レンズ」があります。

「単焦点眼内レンズ」は大まかには遠くか近く1か所にピントが合いそこははっきり見えますが、そのほかをはっきり見るには眼鏡が必要です。

「多焦点眼内レンズ」は遠くと近く両方にピントが合うため、6割の方は眼鏡無しでも生活ができるという便利なレンズで、遠近両用眼内レンズとも言えます(乱視や微調整のため眼鏡が必要な時もあります)。

しかし、欠点は 1)高価なこと 2)ハッキリさが少し落ちること(コントラスト感度低下) 3)夜間運転時など、対向車のライトや明かりなどを見ると輪がかかって見えること(グレア・ハロー) 4)中間が少し見づらいなど、です。

4)に関しては、最近、焦点深度拡張型眼内レンズや連続焦点タイプのレンズが開発され、中間の見づらさが改善されました。当院でもそのレンズを採用しています。

多焦点眼内レンズは長所・短所があり、向かない方もいらっしゃいますので、希望のある方には説明して納得いただいた上で使用します。

多焦点眼内レンズを使用する白内障手術と「選定療養」

「多焦点眼内レンズ」を使用する白内障手術は、令和2年4月より厚生労働省が定める「選定療養」で使用できます。これは、白内障手術で多焦点眼内レンズを選ぶ際は、「白内障手術の費用」は医療保険で給付されますが「多焦点眼内レンズに係る費用」は自己負担になるというものです。(単焦点眼内レンズを使用する白内障手術は、眼内レンズも医療保険適応です。)当院は「多焦点眼内レンズの白内障手術を行う医療機関」として届出をしています。

自己負担額は、多焦点眼内レンズの種類によって違います。

※手術の状況により多焦点眼内レンズ使用を見合わせる場合があります。

白内障手術Q&A

- 費用は?

- 料金表を参考にしてください。

- 生命保険は?

- 給付金が出ることがあります 保険会社にお問い合わせください。

- 手術時間は?

- 10~25分位です。

- 手術をすると眼鏡は?

- 近眼、乱視、老眼は残りますので眼鏡は必要です。

- 手術後の通院は?

- 初めは週に2回、その後週1回、10日に1回…と通院です。

- 手術後の車運転は?

- 1週間ほどしてから。

- 手術後のお化粧は?

- 1週間ほどしてから。

- 手術後の仕事復帰は?

- 4~5日してから。

- 当日付き添いは?

- 可能でしたらお願いします。

- 入院は何日?

- 日帰りから2泊3日までです。

- 両目の場合同時に手術?

- 片目ずつ、1~2週間おいて行ないます。

- 麻酔は?痛くない?

- 局所麻酔を2種類用いてより痛くないようにしています。

- どのくらい見える?

- 他の病気の有無などにもよりますが、濁りが取れた分だけはっきりすると思います。

- 失明のリスクは?

- 手術である以上0%ではありませんが、失明につながる合併症のおこる確率は0.1%以下です。

- 多焦点眼内レンズは?

- 遠くも近くもだいたい見えますが欠点もあり、まだ完成されたレンズではないかもしれません、

ご希望があれば考えます。

単焦点眼内レンズ代は手術(保険適応)に含まれますが、多焦点眼内レンズは高額で「選定療養」のため、手術代は保険適応ですが、レンズ代(片眼20~25万円)は自己負担です。

アレルギー性結膜炎・花粉症

ヒトの体には異物が入り込むとそれを察知して排除しようとする免疫機能があります。この機能が敏感に反応してしまい必要以上に症状が出てしまうのがアレルギーです。目は充血してとても痒くなり、時には目やにが出たりします。

ヒトの体には異物が入り込むとそれを察知して排除しようとする免疫機能があります。この機能が敏感に反応してしまい必要以上に症状が出てしまうのがアレルギーです。目は充血してとても痒くなり、時には目やにが出たりします。

アレルギーの原因の主なものは花粉・ダニ・ペットの毛・食べ物などで、花粉症の場合は80%でくしゃみ・鼻水・鼻づまりなどの鼻の症状も一緒に来ます。眼科ではアレルギーや炎症を抑える点眼薬・内服薬で治療します。内服薬は鼻の症状にも効きます。花粉症の原因で有名なのは春先の「スギ」ですがその他にもたくさんあります。

季節で言えば、春3月~スギ、4月~ヒノキ、5月~7月カモガヤ・ホソムギ・スズメノテッポウなどのイネ科の植物、秋8月~10月はブタクサやヨモギなどのキク科の植物などがあります。春にはなんとサクラの花粉症もあるようです。

一年中通じての場合は、ハウスダスト、ダニ、ペットの毛や羽などの場合があります。

どのようなものに対してアレルギーがあるかは、採血検査にて調べることができますのでご希望の方はお申し出ください。自分がどのような花粉に対してアレルギーがあるかわかっている場合には、その花粉が飛び始める前から加療を始めると軽くて済みます(初期療法)。

当院では花粉症の薬をおだしします。

スギの花粉

カモガヤ

ブタクサ

花粉症のセルフケア

スギ花粉症がある方は、生活では次のようなことも大切です。

- スギ花粉情報に注目

- スギ花粉の飛ぶ時期は外出を控える、特に風の強い日・雨の翌日の晴れた日

- 窓を閉め、部屋を掃除する

- 洗濯ものを屋外に干さない

- 外出時は眼鏡・マスク・表面がツルツルの服を着用

- 帰宅時は髪や服の花粉を払い、洗顔・うがいをする

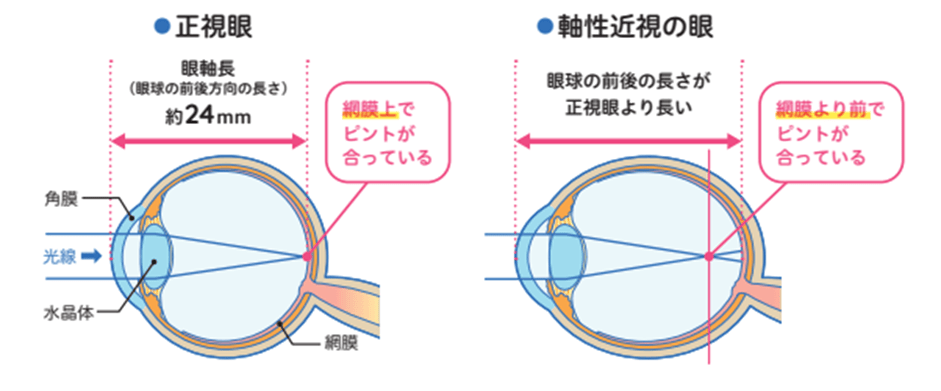

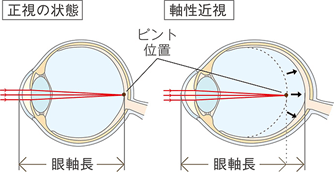

強度近視と眼軸長

2021年春、NHKで「わたしたちの“目”が危ない 超近視時代サバイバル」という特別番組が放送されました。最近、近くを見ることが増えるとともに強度近視も増え、眼軸長が伸びる軸性近視は危ないという内容でした。

2021年春、NHKで「わたしたちの“目”が危ない 超近視時代サバイバル」という特別番組が放送されました。最近、近くを見ることが増えるとともに強度近視も増え、眼軸長が伸びる軸性近視は危ないという内容でした。

近視になると、眼の前後の長さ(眼軸長)が普通の眼球より長くなり、眼鏡やコンタクトレンズを装用しないとピントが合いません。近視が強いほど眼球も長くなり、壁も薄くなり、眼の病気のリスクが高まることが指摘されています。眼鏡の度数が-8Dを越える近視の方は眼軸長も27mm以上あり(正常は24㎜)、網膜も薄くなっているので要注意です。近視によるリスクは、網膜も引き伸ばされるため、網膜が弱くなり、穴があいたり剥がれたりする網膜剥離21.5倍、眼圧が高くなくても視神経が弱ることがある緑内障3.5倍、水晶体が濁って視力が低下する白内障5.5倍との報告があります。当院では、近眼の強い方には眼軸長を測定してお知らせします。

近視になると、眼の前後の長さ(眼軸長)が普通の眼球より長くなり、眼鏡やコンタクトレンズを装用しないとピントが合いません。近視が強いほど眼球も長くなり、壁も薄くなり、眼の病気のリスクが高まることが指摘されています。眼鏡の度数が-8Dを越える近視の方は眼軸長も27mm以上あり(正常は24㎜)、網膜も薄くなっているので要注意です。近視によるリスクは、網膜も引き伸ばされるため、網膜が弱くなり、穴があいたり剥がれたりする網膜剥離21.5倍、眼圧が高くなくても視神経が弱ることがある緑内障3.5倍、水晶体が濁って視力が低下する白内障5.5倍との報告があります。当院では、近眼の強い方には眼軸長を測定してお知らせします。

-

近視は小学生の35%、高校生の65%にみられ、近視のかたは増加傾向です。強すぎる眼鏡やコンタクトレンズも近視の進行に影響しますので注意が必要です。

体調を整え、眼を酷使しないようにして、定期検査します。

少しでも近視の進行を抑えたいという方は、次の方法をおすすめします。

-

- 生活の中で、意識して「近業」を減らす工夫をすること。

- アメリカ眼科学会では「20-20-20」ルールを推奨しています。つまり、近くを20分見た後は20フィート(6m)以上遠くを20秒間眺めるということです。

- 太陽光線の中のバイオレット・ライトが近視の進行を抑制するとの報告があります。屋外で1~2時間過ごします(UVには注意して)。

近視とは? そして近視を少しでも進めないために・・・

- 近視は眼球が前後に伸びて、ピントが網膜に合わずにモノや字がぼやけて見える状態です。また、眼球の伸びは身体の成長と関連しており、低年齢の頃に速く伸びる可能性があります。

- 小児の近視の(人口)割合は増加しており、小学生の約4割、高校生の約7割が裸眼視力1.0未満と報告されております。その背景には、外遊び時間の減少や、近くを見る作業が増えたことなどの生活様式の変化が原因と考えられています。

- 近視が進行し、大人になって強度近視になると緑内障・網膜剥離などの病気になる確率が高くなると言われています。

- 近視進行抑制治療の目的は、小児期に近視が強くなるのをできるだけ避け、将来の見え方を守り、目の病気になる可能性を低下させることです。

- 近視進行を抑制する方法として挙げられているのは、◎時々遠くを見る、◎屋外活動、◎低濃度アトロピン点眼治療、◎オルソケラトロジー、◎多焦点ソフトコンタクトレンズ、◎レッドライト(赤色光)照射、などです。

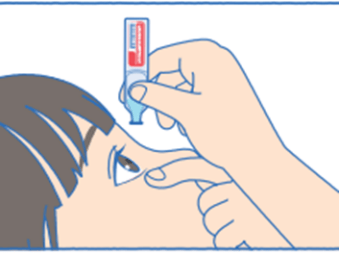

低濃度アトロピン点眼薬による近視進行抑制治療が認可され、当院でも取り扱うことにしました。 (リジュセアミニ点眼液 0.025%)

1.治療の目的及び内容

本治療は、低濃度アトロピン点眼液を点眼することで、小児の近視進行を抑制することを目的とするものです。低濃度アトロピン点眼液発売前の臨床試験において、点眼を行わない場合に比べて、小児の屈折値の進行や、眼軸長の伸びを抑制することが確認されました。目の奥行きを伸ばす原因となる「ムスカリン受容体」に働きかけ眼軸長の伸びを抑えると考えられています。

本治療は、近視の進行を抑えることを目的としていますが、完全に近視の進行を止めることはできません。また、この治療は視力を回復させるものではありませんので、その点をご理解ください。したがいまして、本治療を行った場合でも、近視の程度に応じて眼鏡等での視力矯正が別途必要です。

2.治療法および治療に要する費用、期間・頻度

低濃度アトロピン点眼液による治療は自由診療(公的医療保険の対象外)です。検査・薬剤費用も全て自由診療です。投与中、低濃度アトロピン点眼液が原因と考えられる副作用について治療が必要になった場合も、すべて自由診療となります。

- 治療に用いる薬剤:低濃度アトロピン点眼液 (リジュセアミニ点眼液 0.025%)通常、1 日 1 回就寝前に 1 滴を点眼します。

- 治療スケジュール・費用

検査後、適応と判断されれば治療開始となります。副作用等がなく、治療継続に問題なければ、定期的に経過をみていきます。

治療回数は、まず1回診察して、2 回目は通常 1 か月後です 。なお、3回目以降は 3 ヶ月毎の定期的な通院が必要で、10代後半まで治療を継続することが望ましいといわれています。

| 治療スケジュール | 費用(税込) |

|---|---|

| 初回 | 診察・検査費用+点眼薬費用(4,400 円/30 本 1 箱) 検査項目:視力 眼圧 屈折 細隙灯顕微鏡検査 眼底 眼軸長 |

| 2 回目回 (初回から 1 か月後)回 |

診察・検査費用+点眼薬費用(4,400 円/30 本 1 箱)×3 検査項目:視力 眼圧 屈折 細隙灯顕微鏡検査 眼底 |

| 3 回目以降 (2回目から 3 か月後)回 |

診察・検査費用+点眼薬費用(4,400 円/30 本 1 箱)×3 検査項目:視力 眼圧 屈折 細隙灯顕微鏡検査 眼底 (眼軸長) |

※受診毎に、診察・検査費用(税込 2,500 円 初回のみ 3,000 円)及び点眼薬費用(税込 4,400 円×3)が必要です。

3.主な副作用・危険性

主な副作用として、羞明(まぶしく感じる)、霧視(かすんで見える)があります。

他に、視力障害、頭痛 、眼瞼湿疹が起こることが報告されています。

また、治療を途中で中止すると、近視が進行する可能性があります。

これらの症状、その他にも何らかの異常が現れた場合には、直ちに医師にご相談ください。

4.問合せ先

ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

〒990-0042 山形市七日町 3-5-7

023-631-3005

土屋眼科医院